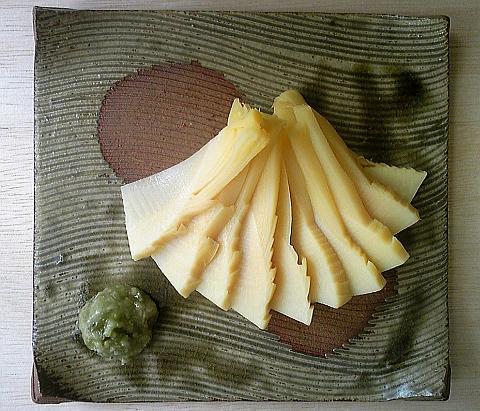

春の味覚タケノコをKawakatuが調理http://blogs.yahoo.co.jp/hgnicolboy/12716722.html

竹は南方植物である。

「タケ(竹)とは広義には、イネ目イネ科タケ亜科のうち、木本(木)のように茎が木質化する種の総称である。

しかし、通常の木本と異なり二次肥大成長はせず、これは草本(草)の特徴である。このため、タケが草本か木本かは意見が分かれる(『木#定義を巡って』も参照)。ただし、タケの近縁種は全て草本で木本は存在しないので、近縁種に限った話題では、近縁の完全な草本と対比してタケは木本とされることが多い。

日本ではタケは青森から九州だが、ほとんどは帰化と見られる。ササは北海道や高山地帯にも自生する。」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9

ではどうやって東北までタケが入ったのだろうか?

めったの花が咲かない南方植物なのだから、当然、人が運んだのであろう。

「竹の海を越えた移植に関して最大の謎は、モウソウチクをほぼ唯一の例外として、なぜか繁殖させてみると一定の地域でしか生育しない竹が多いことがあり、主に地下茎で繁殖するためか、環境に対応した変異種が出にくい傾向があるようですし、根が繋がっているだけに病気などで一網打尽になりやすいようです。

(地下茎による繁茂はきわめて狭い領域内で終わる)

逆に言えば、そういった特性があるのに、どうやって日本へ渡来して根付いたのか?という事がそもそもの謎になるのですが、それこそ”泥付き”というか土に埋めた状態で持ち込んで原産地の土壌の細菌ごと定植したためなのか?筍状態で運送中に育ったことが幸いしたのか?古代人達は何らかの竹栽培の(今となっては失われた)ノウハウを持っていたのか?ま、竹という身近な植物の事でさえ、全てが分かっているわけではないということですが(笑)。

もっとも、竹はイネ科の植物といいながらも木質多年生の茎をもつものの総称というアバウトな捉え方も出来る(イネ目イネ科タケ亜科とする考え方もある)ことから、定義の仕方によって分類に幅が生じてしまい、約30属、600から1200種くらいが該当するという、かなりアバウトな括りになっています。

分類ということでは、バンブーと竹を英語と日本語の違いくらいに考えている人が珍しく無いのですが、熱帯に多いバンブーは外観こそ竹に似ているものの、竹が地下茎で横に繁殖するのに対して、バンブーは株立ちという点が一番分かりやすい違いですが、分類すると別物になります」

http://plaza.rakuten.co.jp/itimuanbekkan/diary/201112210000/

http://plaza.rakuten.co.jp/itimuanbekkan/diary/201112210000/

すでに縄文時代、三内丸山遺跡からタケで編んだカゴが出ている。

その後、縄文土器の網目にもタケは使われた。

つまりタケが北上した時代は縄文時代。当時の東北・関東は温暖である。

このブログの竹取物語カテゴリーでも書いたが、タケは人が運び込んだ。どこからか?

タケには大きく分けて笹タケと呉タケがある。

この「くれ」が問題である。

呉とは長江流域の呉越を指すのが一般的だが、記録では広く中国・朝鮮をさすことが多い。しかしタケの主産地は江南、長江流域で、やはり日本へは呉からきたから呉タケと呼ばれる多くのタケ類が帰化し、繁茂したのだろう。

国内でそれを運んだのは、三内丸山で竹かごが出たことからも、おそらくカゴ編みと言えば隼人と書かれた南九州民だったというのが濃厚である。

なぜならばタケには中が空洞と言う、ほかの植物にはない特性があり、その利用価値が非常に高かったからだろう。パイプ状なので、輪切りにすれば食器になり、箸になり、縦に割れば水を送る樋になる。タケノコは食用になり、葉っぱにも茎にも滅菌効果がある。炭にもなり、繊維は整腸作用もある。捨てるところがないために、それでなくとも広がるのが遅いこの地下茎植物は、どんどん輸入されなければならなかった。

隼人がそれを可能にした最大の理由が、貝の道である。南海産の貝がらを縄文人もい、弥生人も非常に好んだ。タケと貝が稲作も運ばせたと言ってよい。

・竹は、温暖で、湿潤な環境に育つ植物で、世界的には、赤道を中心に北緯・南緯ともに35度までにもっとも多く自生分布し、

・日本がその北限である。

・竹の原産地は東南アジアで、タイ国や中国が代表的な産地である。

・東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。

・また、アジアの竹林面積は世界の面積の8割程度を占めるのではないかとも言われている。

・日本の森林総面積に占める竹林の割合はおよそ0.38%である。=つまり入ってきたのが遅く、自生地よりも寒冷だから?

・日本において竹林の造成が本格的になったのは室町時代と言われ、まだ孟宗竹(モウソウチク)が渡来していない時代であり、その種類は真竹やハチクであった。

・孟宗竹は天文元年(1736)年、第21代薩摩藩主島津吉貴が、琉球(りゅうきゅう)から苗を磯別邸(現在の磯庭園)に移植させたのが始まりといわれているが、その後、北海道と東北地方の一部を除き日本全国に広がったものと推測される。

http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/54799738.html

・日本がその北限である。

・竹の原産地は東南アジアで、タイ国や中国が代表的な産地である。

・東南アジアを中心に、世界に約40属600種、日本ではおよそ12属150種を産する。

・また、アジアの竹林面積は世界の面積の8割程度を占めるのではないかとも言われている。

・日本の森林総面積に占める竹林の割合はおよそ0.38%である。=つまり入ってきたのが遅く、自生地よりも寒冷だから?

・日本において竹林の造成が本格的になったのは室町時代と言われ、まだ孟宗竹(モウソウチク)が渡来していない時代であり、その種類は真竹やハチクであった。

・孟宗竹は天文元年(1736)年、第21代薩摩藩主島津吉貴が、琉球(りゅうきゅう)から苗を磯別邸(現在の磯庭園)に移植させたのが始まりといわれているが、その後、北海道と東北地方の一部を除き日本全国に広がったものと推測される。

http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/54799738.html

(2)山窩と箕

「文明社会と一線を画し、一畝不耕、一所不住の生活を貫く謎の集団サンカ(山窩)は夏は川魚漁、冬は箕づくりで生計を立てていた。

サンカは犯罪者集団扱いされていて、警察によるサンカ狩りは、1890年ごろから全国で行われていたという。大正13年3月25日、別府警察署は大分県速見郡別府町(現別府市)的ヶ浜の松林にあった被差別民の住居を焼き払った。その中にサンカもおり、警察は治安上の問題からサンカ小屋を焼き払っただけであると主張し決着した。」

「文明社会と一線を画し、一畝不耕、一所不住の生活を貫く謎の集団サンカ(山窩)は夏は川魚漁、冬は箕づくりで生計を立てていた。

サンカは犯罪者集団扱いされていて、警察によるサンカ狩りは、1890年ごろから全国で行われていたという。大正13年3月25日、別府警察署は大分県速見郡別府町(現別府市)的ヶ浜の松林にあった被差別民の住居を焼き払った。その中にサンカもおり、警察は治安上の問題からサンカ小屋を焼き払っただけであると主張し決着した。」

(3)タイシと箕

「井上鋭夫の『山の民・川の民』によると、新潟県のある地方では、近世から明治期にかけて「ワタリ」とか「タイシ」と呼ばれていた人たちがいたという。ワタリというのは、舟を操り物資の輸送に従った非定住民のことで、箕作り、海岸の村々で塩を焼くのに使う塩木を流したり、材木を上流から下流に流す筏流しを生業としていた。彼らは農地を持たず、河川や海のほとりなどに住み着いた川の民であった。井上は彼等の起源が中世にまでさかのぼるという。」

(4)被差別部落と竹細工・箕

「日本一の竹の産地であり、竹細工の発祥の地である隼人の故郷・薩摩半島は、箕作りの盛んな地域でもあった。そして、この薩摩半島の箕作りは、昔から被差別部落の専業とされ、九州各地を歩いて箕を行商した人々も、この地方の被差別部落から出た。バラ(丸箕)などの竹細工にしたがうムラはまた別で、平家の落人伝説を残す山深い里で普通の農民とは違うと見られていた。箕とそれ以外の竹の道具とのあいだには、その生産のにない手において、あきらかな断絶があった。薩摩半島の箕作りの起源については、その先祖がサンカから箕づくりを教わり以後それを生業にするようになったという伝承がある。

「日本一の竹の産地であり、竹細工の発祥の地である隼人の故郷・薩摩半島は、箕作りの盛んな地域でもあった。そして、この薩摩半島の箕作りは、昔から被差別部落の専業とされ、九州各地を歩いて箕を行商した人々も、この地方の被差別部落から出た。バラ(丸箕)などの竹細工にしたがうムラはまた別で、平家の落人伝説を残す山深い里で普通の農民とは違うと見られていた。箕とそれ以外の竹の道具とのあいだには、その生産のにない手において、あきらかな断絶があった。薩摩半島の箕作りの起源については、その先祖がサンカから箕づくりを教わり以後それを生業にするようになったという伝承がある。

中世後期以降、治水のため国内のあちこちに竹林が造成された。土地を持たず河原に住んでいた貧民が治水工事に動員された。そして、しだいに彼らと竹薮との結びつきは深くなっていった。竹は木材より入手しやすく加工するにも資本がいらず、技術的には高度であるが、道具さえあれば製造は可能である。土地を持たず職業を制限された人たちにとって竹細工は欠かすべからざる生業であった。

広島県では世間は「竹細工」=「部落」と見ていたという。竹細工は被差別部落の生業のひとつでなのであろうか。

大阪府富田林市は、竹すだれが盛んであったし、三重県上野市では和傘の傘骨づくりをしていたという。兵庫県加西市も竹細工の生産にたずさわる人が多く、加西郡富田村畑村において古くから箕の生産がおこなわれていた。しかし、江戸、明治、大正時代には、箕の生産は部落外の産業であったという。兵庫県清和会が1933年に行った被差別部落の実態調査『経済調査表』によれば、「竹細工業」は、有馬郡、明石郡、城崎郡に多いものの、他の地域ではほとんどなく。加西郡では全くない。第二次大戦中に海軍の飛行場を建設するため土砂を運ぶ皿籠の需要が生じ、それをきっかけとして加西市の部落における竹細工が始まったという。

大阪府富田林市は、竹すだれが盛んであったし、三重県上野市では和傘の傘骨づくりをしていたという。兵庫県加西市も竹細工の生産にたずさわる人が多く、加西郡富田村畑村において古くから箕の生産がおこなわれていた。しかし、江戸、明治、大正時代には、箕の生産は部落外の産業であったという。兵庫県清和会が1933年に行った被差別部落の実態調査『経済調査表』によれば、「竹細工業」は、有馬郡、明石郡、城崎郡に多いものの、他の地域ではほとんどなく。加西郡では全くない。第二次大戦中に海軍の飛行場を建設するため土砂を運ぶ皿籠の需要が生じ、それをきっかけとして加西市の部落における竹細工が始まったという。

兵庫県三田市鈴鹿。かつて「鈴鹿の竹製品は全国一」と言われるほどの腕を持つ竹細工師がたくさんいた。三田市が開催した竹細工教室がきっかけとなり、今では市民による自主的な竹細工サークルがある。

竹筬は織機の部品の一つで、多数の竹片を櫛の歯のようにつらね、それを長方形の枠で固定したものである。この竹筬を生産していたものは東日本ではほとんど「えた」身分の人たちであった。柳田国男は「巫女考」のなかで、江戸時代に筬売りが差別されていたことを述べている。」

竹筬は織機の部品の一つで、多数の竹片を櫛の歯のようにつらね、それを長方形の枠で固定したものである。この竹筬を生産していたものは東日本ではほとんど「えた」身分の人たちであった。柳田国男は「巫女考」のなかで、江戸時代に筬売りが差別されていたことを述べている。」

引用元 「箕と竹の歴史」URLリンク不可能

竹は隼人が編むものとして『日本書紀』も書いている。

籠の意味合いはもう何度も書いたつもりである。

それは「こもる」「目を持つ」魔よけであり、それを編む行為こそが呪であった。

水が入らぬように硬く編んだ籠船というものが、今もちゃんとインドシナには存在する。

目にはコケなどを塗りこめている。

中にはそうした「あじろ」の浮島で、農業をしている湖地方さえある。これもミズゴケを乗せて浮島にしてある。

竹の活用方法は無限大である。http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/54799738.html

籠の意味合いはもう何度も書いたつもりである。

それは「こもる」「目を持つ」魔よけであり、それを編む行為こそが呪であった。

水が入らぬように硬く編んだ籠船というものが、今もちゃんとインドシナには存在する。

目にはコケなどを塗りこめている。

中にはそうした「あじろ」の浮島で、農業をしている湖地方さえある。これもミズゴケを乗せて浮島にしてある。

竹の活用方法は無限大である。http://blogs.yahoo.co.jp/kawakatu_1205/54799738.html

「

「汁 からしあへ かうの物 さしみ つけ物 やく むしても色々 かわともにやきてつかひ候也」

これは、江戸時代初期にあたる寛永20年(1643年)に刊行された、我が国初の料理専門書『料理物語』目録の「第七 青物之部」に掲載されている、「竹子(たけのこ)」の調理法です。

醤油がまだ一般的に流通していない時代であったため、現在の筍料理の主流である「煮物」の表記はありませんが、辛子和え、刺身、香の物、漬物、蒸し物など、今ではあまり見かけない料理が並びます。

注目すべきは、この本が書かれた当時は、長い戦乱の世が終わり、庶民がやっと食べることを楽しめるようになった頃だということです。

その時代にこれだけの調理法が並ぶということは、筍という食材が、人々にどれだけ愛されていたかが分かります。

他と比べても、筍の調理法の数を超える青物(野菜)は見当たりません。

竹子刺身

竹子刺身【材料】生筍…1本 ※掘って1時間以内ならそのまま、それ以上なら茹でてアク抜きしたものを使う/醤油 …適量/山葵…適量

【作り方】①筍の皮を剥いて穂先を切り落とし、縦に薄切りにする。②器に盛り、山葵と醤油を添える。

また筍は、日本の古典文学史上、最初に登場する野菜でもあります。

和銅5年(712年)、太安万侶《おおのやすまろ》から元明天皇に献上された、日本最古の歴史書である『古事記』に、このような物語がつづられています。

日本国を造った男神・イザナギノミコトは、亡き妻である女神・イザナミノミコトのことがあきらめきれず、意を決して黄泉の国を訪れます。

そこで生前そのままの美しい妻に会い、一緒に現世に帰ろうと懇願します。

妻は、自分は黄泉の国の食べ物を口にしてしまったので、本当は帰れないのだけれど、黄泉の神に相談してくるから、戻ってくるまで決して部屋の中には入らないようにと言い置いて奥に入ってゆきます。

けれど、待てど暮らせど妻は戻らず、しびれを切らしたイザナギが中に入ると、そこには妻の腐乱した死体が転がっていました。

イザナギは、ショックのあまり現世に逃げ帰ろうとします。」

Made by Kawakatu

何にだって歴史がある。

食べ物にも、栽培植物にも、衣服にも、道具にも、

ましてあなたやわたしにも歴史がある。

あなたが歴史好事家だったとして、図書館に歴史資料を探しに行くとして、ではあなたは歴史コーナーしか見てないか?それではいけなくはないか?

筆者は鉄や銅を知るために鉱業・鉱物コーナーをまさぐり、人類史を調べるのに医学書、遺伝子、情報学のコーナー、民俗学のコーナーを経巡る。

稲作の歴史のために植物学、自然科学のコーナーも回る。

図書館へ行くと、多くの年長の郷土史家たちは、郷土史コーナーに入り浸って、そこから終日出ることなく、分厚い原文に頭を抱え込んでいる。文献がわからなければなぜ言語学から、日本語の歴史から、遡ろうとしないのだろう?

急がば回れ、そういう周辺の門外にこそ謎解きのヒントは満ち満ちているというのに。

もちろん料理コーナーにだって、実に多くのヒントが転がっている。それらすべてがぼくにとってとても知りたい、卑弥呼の生活なのである。

たとえ図書館の狭い空間でも、足が棒になるほどあるかなきゃだめじゃないの?

机に座って本を読むだけが歴史学じゃない。

気になった言葉、わからないことがらについて、今度は分科している各コーナーをフルに活用してこそ、卑弥呼の住む家が見えてくると思うよ。座ってる場合じゃない。本はトイレやバスや寝床で充分に読める。むしろそのほうが頭にはいる。結果的に本は付箋だらけとなり、また図書館へ行かねばならなくなる。永久運動である。

君の本に付箋は山ほどついていますか?だったらあなたはもう辞書が作れるはず。

Kawakatu’s HP 渡来と海人http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/

かわかつワールド!なんでも拾い上げ雑記帳

http://blogs.yahoo.co.jp/hgnicolboy/MYBLOG/yblog.html

画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/

Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html

公開ファイルhttp://yahoo.jp/box/6aSHnc

装飾古墳画像コレクションhttp://yahoo.jp/box/DfCQJ3

ビデオクリップhttp://www.youtube.com/my_videos?o=U

デジブック作品集http://www.digibook.net/?entrycode=openAuthorDigiBookList&companyuuid=a09029c91b6135a0ab4fbd77295016a8&pageno=1

かわかつワールド!なんでも拾い上げ雑記帳

http://blogs.yahoo.co.jp/hgnicolboy/MYBLOG/yblog.html

画像が送れる掲示板http://8912.teacup.com/kawakatu/bbs/

Kawakatu日本史世界史同時代年表http://www.oct-net.ne.jp/~hatahata/nennpyou.html

公開ファイルhttp://yahoo.jp/box/6aSHnc

装飾古墳画像コレクションhttp://yahoo.jp/box/DfCQJ3

ビデオクリップhttp://www.youtube.com/my_videos?o=U

デジブック作品集http://www.digibook.net/?entrycode=openAuthorDigiBookList&companyuuid=a09029c91b6135a0ab4fbd77295016a8&pageno=1