ボンドサイクルとは

ボンドサイクル (Bond cycle) とは二、三千年間の寒さが続き、やがて海に氷山が溢れ、その後に二、三年から十数年の急激な温暖化が到来するという非常に大きな気候変動の周期のことである。 コロンビア大学ラモント-ドハティ地球観測所の地質学者であるジェラード・C・ボンド (Gerard C. Bond) の名が由来である。

ジェラード・ボンドと彼の同僚のミッシェル・A・コミンズ (Michelle A. Kominz) は1993年にネイチャー誌に氷床コアと海洋堆積物の記録を関連づけた論文を発表した[1]。その論文の中で、北大西洋の多くの堆積物をみてみると極寒期のあいだに寒暖を繰り返すダンスガード・オシュガーサイクルが、のこぎり歯のように何度か繰り返された後の層にハインリッヒ層というほとんどの層全体が氷山の運んだ岩屑でできた変則的な層が現れるというパターンについて説明した。そしてハインリッヒ層の直後に必ず暖かい時期がある、というパターンがのちにボンドサイクルとよばれるものである。この時点ではまだ彼らはこのような気候変動にどのようなメカニズムが働いているのかは、突き止めてはいなかった。この奇妙なパターンの原因を説明するのに多くの研究者達が二、三年かけて研究に研究を重ねたといわれている。

※1 最終退氷期と最終氷期

地球の気候は過去100万年あまりの間、寒冷な氷期と温暖な間氷期を10万年周期で繰り返してきた。最後の氷期(最終氷期)は、約10万年前から2万年前まで続き、巨大な氷床が北アメリカ北部と北ヨーロッパを覆っていた。このため、海水準面は現在より100m以上低く、ベーリング海峡を含めた多くの陸棚域が陸化していた。最終氷期から現在の間氷期へと向かう移行期を最終退氷期と呼ぶ。この期間に、大気中の二酸化炭素濃度が増加し、北アメリカと北ヨーロッパの氷床の融解と海水準面上昇が起こった。最終退氷期の気候は温暖化と一時的な寒冷化を繰り返す激しいものであった。

※2 ハインリッヒイベント1

17500年から15000年前の期間、当時北アメリカに存在したローレンタイド氷床から大量の氷山が流出し、北部北大西洋で融解したために、氷山に含まれていた多量の岩くずがばら撒かれたイベント。発見者の名前をとってこう呼ばれている。同様のイベントが過去5万年間に5回見つかっており、若い順に番号がふられている。

※3 浮遊性有孔虫と底生有孔虫の放射性炭素年代差

炭素の放射性同位体である炭素14は、約5730年の半減期で減っていく性質を持つことから年代測定(放射性炭素年代測定)に利用されている。海水には無機炭素が溶けており、その放射性炭素を測定することで海水の年齢を知ることができる。深層水の年齢はその水が沈み込んでから(大気との接触を断ってから)の時間を反映する。動物プランクトンの一種である有孔虫は、炭酸カルシウムの殻を持つ。彼らは殻を作る際に周囲の海水から炭素を取り込むため、有孔虫殻の放射性炭素年代は、当時の海水の年齢を記録している。有孔虫には、海洋表層に生息する浮遊性有孔虫と、海底面に生息する底生有孔虫がおり、それらの放射性炭素年代は、それぞれ表層水と深層水の年齢を記録している。したがって、堆積物試料の同じ層準から得られた両者の年代差は、当時の表層水と深層水の年齢差を示す。たとえば、ある時代に循環が活発になり深層水が形成されると、両者の年代差は若くなる。

※4 LOVECLIM

大気、海洋・海氷、植生、氷床、炭素循環の5つの独立したモデルを結合させた中程度の複雑さを持つ地球システムモデルで、古気候研究のような長時間スケールの大規模な現象を扱うのに適している。

図1.(左)海底堆積物記録から復元された、最終退氷期の北西北太平洋の水深900mから2800mにおける海水循環年齢変化(深層水の年齢から表層水の年齢を差し引いた値の変化)(※3)。黒がオリジナルデータでオレンジ線が平滑化したもの。ハインリッヒイベント1の時に中深層水の循環年齢が若くなっている。(右)気候モデル実験によるハインリッヒイベント1を模した北大西洋への淡水供給実験前後における、北太平洋の海水年齢偏差(実験後の海水年齢から実験前の海水年齢を引いた値)。北太平洋起源の深層水が形成されたことで、淡水供給後に北太平洋の水深500mから2500mに若い海水が存在している。四角は堆積物記録から得られたハインリッヒイベント時と最終氷期の海水循環年齢差。

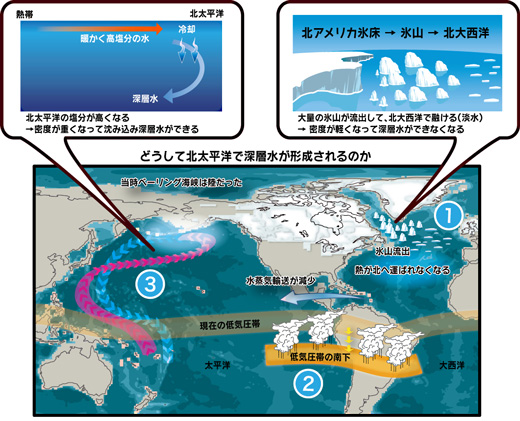

図2. 最終退氷期初期の北太平洋における深層水形成機構。(1)氷山が北大西洋に流出・融解し、多量の淡水が供給される。淡水は密度が低いので、北大西洋で深層水が形成されなくなり、その結果、メキシコ湾流によって北部北大西洋高緯度域へ運ばれていた熱輸送も止まるため北大西洋は寒冷化した。(2)北大西洋が寒冷化し蒸発量が減少することで大西洋から太平洋へと輸送される水蒸気量が減る。加えて、熱帯収束帯(赤道付近に位置する低気圧帯)が南下することで、北太平洋東部の降水量が減少し表層海水の塩分が増加する(3)高塩分表層水は、北太平洋高緯度域へと運ばれそこで冷やされて密度が高くなる。

当時は、海水準が低くベーリング海峡は陸化していたため、表層水は北極海へと流出せず、北太平洋高緯度域において深層水が形成される。

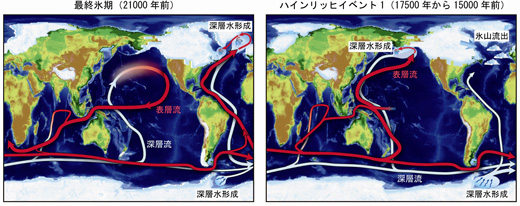

図3.(左)最終氷期(21000年から19000年前)と(右)最終退氷期初期(17500から15000年前)における海洋循環像。深層水形成海域が異なっている(最終氷期:北大西洋および南極周辺、最終退氷期初期:南極周辺および北太平洋)。赤線は表層海流、水色の線は深層海流をそれぞれ表す。白色の陸地は大陸氷床を示す。当時は海水準低下に伴い、ベーリング海北部やオーストラリア北部などの広大な陸棚域が陸化していた。

過去四十万年間は鋸歯状の寒暖のパターンが一定している。

長くゆっくりした冷涼な時期と、急激な気温の上昇によって突然に終わる氷期があり、そして10万年ごとに現れておよそ一万年間続く間氷期がはさまる。

この長期のパターンに短期的な周期性がかぶさっている。最後の氷期には約七万5000年前から一万5000年前までに、一過性の急激な温暖現象が二十回ほど認められる。発見者二人の名前を付けて「ダンスガード・オシュガー・イベント」と呼ばれている。

グリーンランドで5~10度気温が高くなった。気温上昇後の数百年間で冷涼化していって寒期となる現象である。もっとも寒さが厳しかったのは約二万5000年前から一万8000年前で、最寒冷期と呼ばれている。

気候変動の諸現象のなかでももっとも劇的な変化を引き起こすのが「ハインリッヒ・イベント」で、七万年前から一万6000年前の間に6回認められる。海洋学者のハルトムート・ハインリッヒが大西洋東部の深海底堆積物中の岩砕を根拠に、1988年に記載した。」(安斉正人『縄文人の生活世界』2015)

ハインリッヒ・イベントが起こると、氷期の寒冷な状態からさらに気温が3~6度下がる。これはグリーンランド氷床コアの「年縞(ねんこう)」分析でわかったことである。

この痕跡は日本海でも見ることができる。

気候変動は地球の公転軌道、地軸の傾き、地軸の歳差運動の変化に伴う、地球の各地で受ける太陽光の量=太陽エネルギー増減によって引き起こされる。

気候変動は離心率の変動に応じて10万年単位で起こり、地軸の変動により4万1000年周期でも起こり、さらに地球の歳差運動によって二万3000年と一万6000年の周期でも起きる。

縄文人は縄文早期以降、少なくとも四回、気候の冷涼化=ボンド・イベントによる植物性食料の減産と社会的危機を経験している。草創期は更新世末期の気候が激しく移り変わった。旧石器から縄文=新石器時代への切り替わりは、こうした激しい環境激動期に起きたのである。

その土器群には、明確に、環境への対応によった様式の変化があり、すでにすべてが仕分けされている。次回、それについて。